Promenez-vous aux jardins !

11 août 2015

Auprès de mon arbre

15 septembre 2015Un peu de botanique

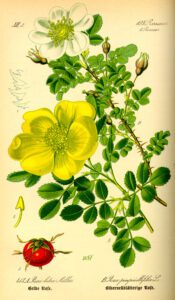

Rosier : Arbrisseau sauvage ou cultivé, dont les tiges sarmenteuses et épineuses portent des feuilles dentées et des fleurs estivales odorantes, les roses, colorées de diverses nuances du blanc pur au pourpre foncé, ainsi que de tous les jaunes.

L‘espèce type de Rosa cinnamomea porte une fleur à calice ovale ou arrondi, corolle de cinq pétales roses, avec de nombreuses étamines ; les variétés ou cultivars se caractérisent avant tout par la multiplication de leurs pétales imbriqués. Les types de rosiers sont nombreux : rosier sauvage, des jardins, géant, nain, grimpant, couvre-sol, remontant ; rosier du Bengale, d’Iran, de Damas, de Syrie, de Provins … et d’ailleurs.

Famille : Rosacées

Genre : Rosa

Espèces : Le genre Rosa est décrit pour la première fois par Linné dans Species Plantarum, publié à Stockholm en 1753. L’espèce type décrite est Rosa cinnamomea L. On compte de 100 à 200 espèces de rosiers sauvages ou botaniques (dont l’églantier) s’hybridant facilement ; les variétés sont innombrables, on estime à plus de 3 000 le nombre de cultivars disponibles actuellement dans le monde.

Une espèce botanique est une plante qui provient du milieu naturel sans intervention humaine. Un cultivar est une plante obtenue en culture, généralement par sélection.

Floraison : de mai aux gelées

Port : divers (grimpant, rampant, buissons, etc..)

Hauteur : de 0,25 m jusqu’à 8 m

Diamètre : de 0,25 m jusqu’à 8 m

Sol : riche, profond, pas trop acide

Besoin en eau : modéré (arrosage en été si très sec)

Exposition : soleil à ombre légère

Rusticité : très rustique.

Les rosiers sont des plantes ligneuses qui peuvent vivre plusieurs dizaines d’années : l’églantier de Hildesheim en Allemagne aurait plus de 700 ans.

Les rosiers ont des feuilles caduques (parfois persistantes), opposées, composées imparipennées, présentant le plus souvent de sept à dix folioles au limbe elliptique acuminé, au bord denté; elles sont munies de stipules à la base du pétiole. Les fleurs simples, sont actinomorphes, de symétrie pentamère en général. À maturité, le réceptacle floral se transforme en faux-fruit charnu, le cynorrhodon, plus ou moins arrondi, en général de couleur rouge, parfois plus sombre (Rosa pimpinellifolia). Il contient de nombreux akènes, fruits secs indéhiscents contenant une seule graine issus de la transformation des carpelles.

Selon la classification phyllogénétique (fondée sur l’étude de la molécule d’ADN), le genre Rosa fait partie du clade angiospermes, du clade dicotylédones vraies (car il possède 3 ouvertures au niveau du grain de pollen), du clade rosidées, de l‘ordre des rosales, de la famille des rosacées (sous-famille des Rosoïdeae et tribu des Roseae, dont il est l’unique genre).

Il existe 4 sous-genres : Plathyrhodon, Hesperhodos, Hulthemia (ces 3 groupes ne comptent que 4 espèces à eux tous) et Eurosa. Ce dernier est lui-même subdivisé en onze sections :

- Caninae : 26 espèces, d’origine eurasienne ; dont R. canina ou églantier, R. rubiginosa ; tous roses

- Carolinae : 7 espèces originaires d’Amérique du Nord ; R. carolina, R. nitida, R. palustris, R. virginiana, petits buissons aux fleurs pourpres

- Cinnamomeae : 46 espèces, Eurasie et Amérique ; rosiers cannelle, R. acicularis ou rosier arctique, R. arkansana et R. blanda originaires d’Amérique, R. majalis ou rose de mai, R. nutkana ou rosier de Nootka, R. pendulina ou rose des Alpes et R. rugosa

- Gallicanae : 4 espèces européennes ; rosiers galliques, R. centifolia

- Pimpinellifoliae : 12 espèces, eurasiennes ; rosiers pimprenelle, R. foetida, R. hugonis, Rosa omeiensis = sericea, dont la rose n’a que 4 pétales ; dont rosiers jaunes

- Gymnocarpae : 3 espèces originaires d’Amérique du Nord ou d’Asie

- Synstylae : 23 espèces, Eurasie et Amérique ; R. arvensis, R. moschata

- et les sections originaires de Chine, Banksianae (2 espèces ; dont R. normalis ; hauts de 3 à 6 m, blanc ou jaune), Bracteatae (2 espèces), Chinenses (3 espèces ; dont R. chinensis ou indica ; remontants), et Laevigatae (1 seule espèce, asiatique, mais introduite et naturalisée aux USA dès le XVIIIe siècle, d’où son nom de ‘rosier des Cherokees’).

Étymologie

Le mot rosier est attesté depuis 1165. Le mot rose, qui le précède en français, daté de 1140, est emprunté au latin rosa, rosae qui désignait aussi bien la fleur que le rosier. Ce terme est apparenté au grec ancien rhodon et au persan rose ou warda. La rose est l’une des très rares fleurs ayant un nom dédié, différent du nom de la plante elle-même.

- Rosarium, subst. masc., synonyme de roseraie, subst. fém., désigne un endroit réservé à la culture des rosiers.

- Rosiériste, subst. masc., désigne un horticulteur spécialisé dans la culture des rosiers.

- Un spécialiste des roses est un rhodologue.

- La couleur rose et tous les termes qui s’y rattachent font référence à la couleur de la fleur, couleur rouge clair, à l’origine (1165). Des qualités particulières sont associées au rose : de la bibliothèque rose au téléphone rose ...

- Une rosette est une décoration dont la forme évoque celle d’une rose, elle peut être prestigieuse, portée à la boutonnière par les dignitaires de certains ordres civils ou militaires.

- Les rosières, jeunes filles vertueuses, doivent ce nom à la couronne de fleurs qu’on leur remettait.

- De nombreux prénoms sont liés à la reine des fleurs : Rosalie-Rose-Roseline-Rosie-Rozenn

- Rosée, par contre, n’est pas apparenté, il dérive du latin ros, roris, à relier au grec drosos issu d’une autre racine indo-européenne.

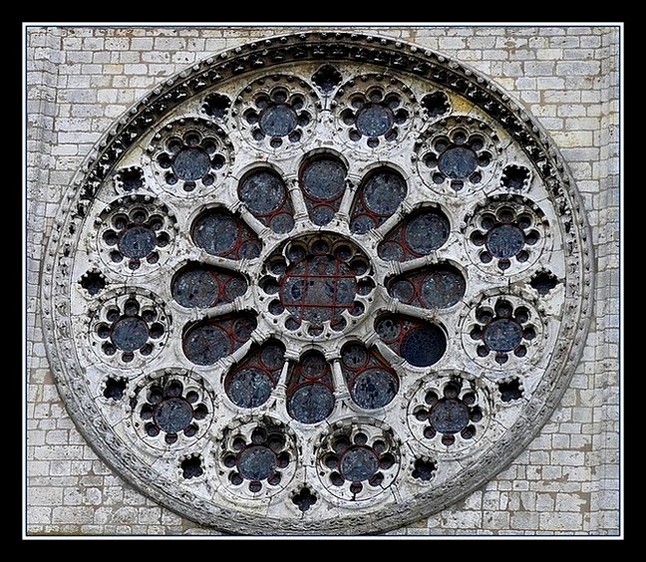

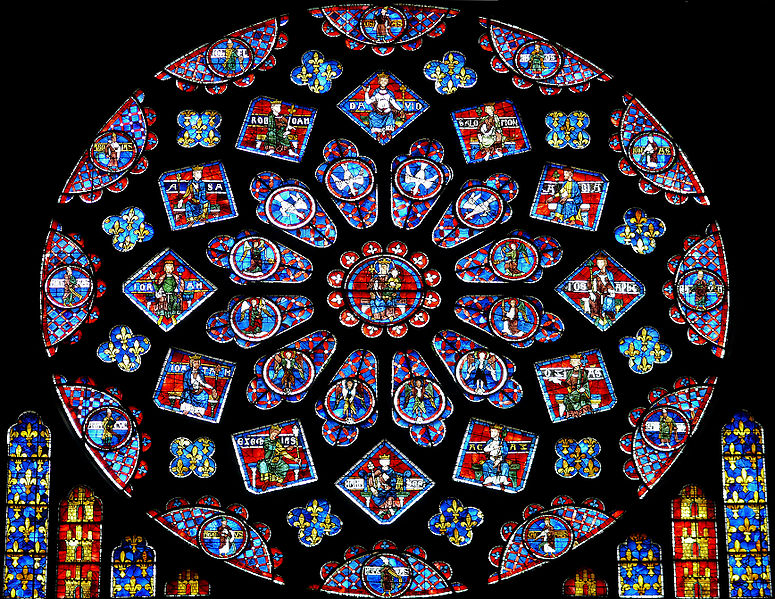

La rose n’est pas que botanique : rose des sables, rose des vents et rosaces en attestent.

Le mot rose fait partie de plusieurs expressions : frais comme une rose, envoyer quelqu’un sur les roses, sentir la rose – ou pas -, découvrir le pot aux roses, histoire à l’eau de rose, perdre sa rose, voir la vie en rose.

Plusieurs proverbes évoquent la rose, comme : Il n’est point de si belle rose qui ne devienne gratte-cul – Il n’y a pas de roses sans épines – Le chardon gagne à fréquenter la rose.

Et n’oublions pas que si les petits garçons naissent dans les choux, les petites filles naissent dans les roses …

Histoires de roses

La rose décadente

« C’est fini des belles grosses roses bourgeoises, bien portantes, à la façon de la baronne Prévost (ci-dessous 1) . Aujourd’hui, l’horticulture cherche la rose alanguie, aux feuilles floches et tombantes. Dans ce genre est exposée une merveille : la rose appelée Madame Cornelissen (2) , une rose à l’enroulement lâche, au tuyautage desserré, au contournement mourant, une rose où il y a dans le dessin comme l’évanouissement d’une syncope, une rose névrosée, la rose décadente des vieux siècles. « Goncourt, Journal, 1887, p. 679.

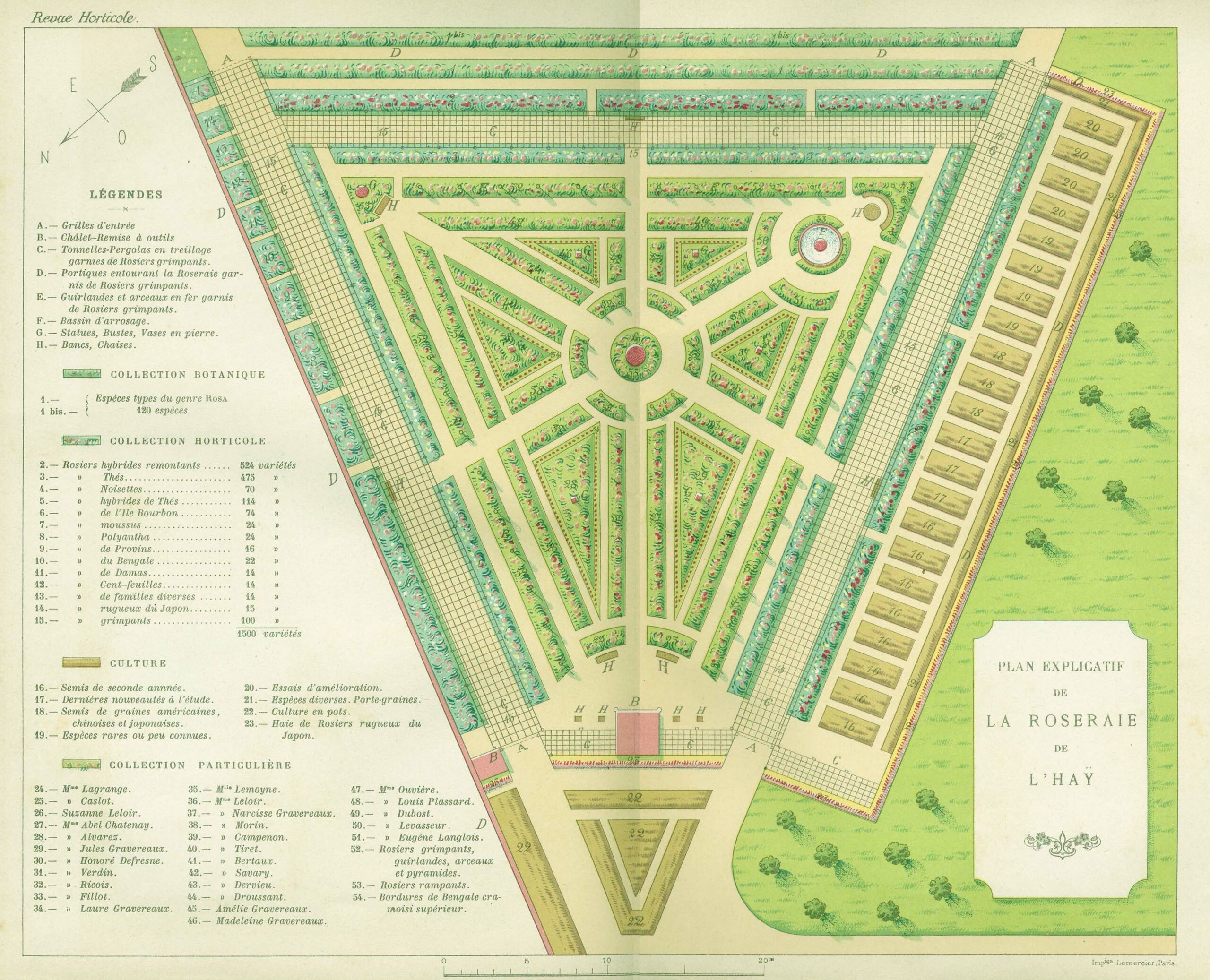

Jules Gravereaux, ancien vendeur au Bon Marché, grâce à un héritage, achète en 1892 une propriété à L’Haÿ, dont il fait avec le paysagiste Édouard André le premier jardin français dédié aux roses. En 1910 le village est rebaptisé L’Haÿ-les-Roses.

Lyon, capitale de la rose …

Les rosiéristes lyonnais sont nombreux : Emile Plantier crée en 1835 Eugénie Desgaches , c’est à François Lacharme, son successeur, qu’on doit Madame Récamier ou Coquette de Lyon, Jean Beluze est célèbre pour Souvenir de la Malmaison de 1843, Antoine Nérard se distingue en 1846 avec Géant des batailles.

Des dynasties de rosiéristes s’établissent. Les Guillot compte 6 générations : Jean-Baptiste fils invente en 1849 la greffe en écusson sur le collet de l’églantier et la célèbre rose la France, mais aussi Pâquerette et Mignonnette.

Les Ducher, Pernet et Pernet-Ducher sont très productifs : Claude Ducher crée près de 80 rosiers dont Gloire de Lyon et Marie van Houtte et, à sa mort, sa veuve obtient le fameux Cécile Brunner ; de son côté Jean Pernet crée Merveille de Lyon, son fils Joseph, qui a épousé Marie Ducher, fonde la maison Pernet-Ducher et invente Mme Caroline Testout (1890), Soleil d’or (13 ans de recherche) Mme Edouard Herriot.

La dynastie Meilland débute avec Antoine, se poursuit avec Francis : la Rouge Meilland de 1949 est la première rose brevetée en France et en Europe (la loi du 11 juin 1970 protège chaque création par un certificat d’obtention végétale ; parmi ses grands succès, Mme Antoine Meilland aussi appelée Peace, Papa Meilland et Pierre de Ronsard.

D’autres créateurs encore sont lyonnais : Alexandre Bernaix, Joseph Bonnaire (Souvenir de Victor Hugo en 1885), César-Antoine Chambard, Jean-Baptiste Croibier, Frédéric Damaizin, Francis Dubreuil (Perle d’or, 1884), Antoine Levet, Jean Liabaud, Joseph Schwartz (Mme Alfred Carrière, 1871, et Reine Victoria, 1872), la Veuve Schwartz (Mme Ernest Calvat, 1888) et aujourd’hui Pierre Reuter, Jean-Pierre Guillot et Dominique Massad, Jean-Jacques Gaujard, François Dorieux, Robert Lapierre, Fabien Ducher, Aveline Gaujard, Philippe et Richard Laperrière …

Un rosier ancien conduit en grimpant, un polyantha de Chine, aux toutes petites fleurs rose tendre : Rosa x ‘Cécile Brunner Climbing’.

Fresque des roses à Champagne-au-Mont-d’Or, réalisée par CitéCréation, inaugurée le 21 mai 2015 : un hommage à la dynastie de rosiéristes lyonnais, les Laperrière.

Fresque des roses à Champagne-au-Mont-d’Or, réalisée par CitéCréation, inaugurée le 21 mai 2015 : un hommage à la dynastie de rosiéristes lyonnais, les Laperrière.

La rose hors du jardin …

Les roses ont de multiples usages

En medecine, parfumerie, cuisine … :

- eau de rose

- essence de rose

- concrète de rose

- pommade rosat

- confiture de rose

- loukoum

- sorbet à la rose

http://www.jardinsdefrance.org/les-roses-et-la-production-dhuile-essentielle-pour-la-parfumerie/

La rose symbolique

- La rose est l’un des meubles les plus utilisés en héraldique, après la fleur de lys. Le dessin stylisé s’ inspire de l’églantine à cinq pétales, entre lesquels apparaissent les pointes des sépales, avec au centre un bouton, de couleur différente ou non. Dans certains cas on représente une rose tigée et feuillée, dite au naturel.

- La guerre des Deux-Roses désigne une série de guerres civiles opposant la maison royale de Lancastre et la maison royale d’York, pour le trône d’ Angleterre, de 1455 à 1485 (mort de Richard III, dernier Plantagenêt, et avènement d’Henri VII, premier Tudor).

York:blanche Lancastre:rouge Tudor:bicolore

- La rose est emblème national en Angleterre, en Roumanie et aux USA.

- Montreal/Québec

- La Rose-Croix est une société hermétiste plus ou moins légendaire dont se sont réclamés de nombreux mouvements à la recherche de perfection spirituelle.

- La Rose blanche est le nom d’un groupe de résistants allemands face au nazisme, arrêté par la Gestapo en février 1943 et dont tous les membres ont été exécutés.

La rose, source d’inspiration

Musicale

- Le Chevalier à la Rose est une œuvre lyrique, en trois actes de Richard Strauss, créée à Dresde le 26 janvier 1911.

- Vive la rose et le lilas chante l’amour volage, depuis le XVIIIe, tandis que l‘amoureuse d’À la claire fontaine regrette le temps passé : je voudrais que la rose fût encore au rosier.

- Les Roses blanches de Berthe Sylva est l’une des chansons du répertoire réaliste qui a le plus fait pleurer.

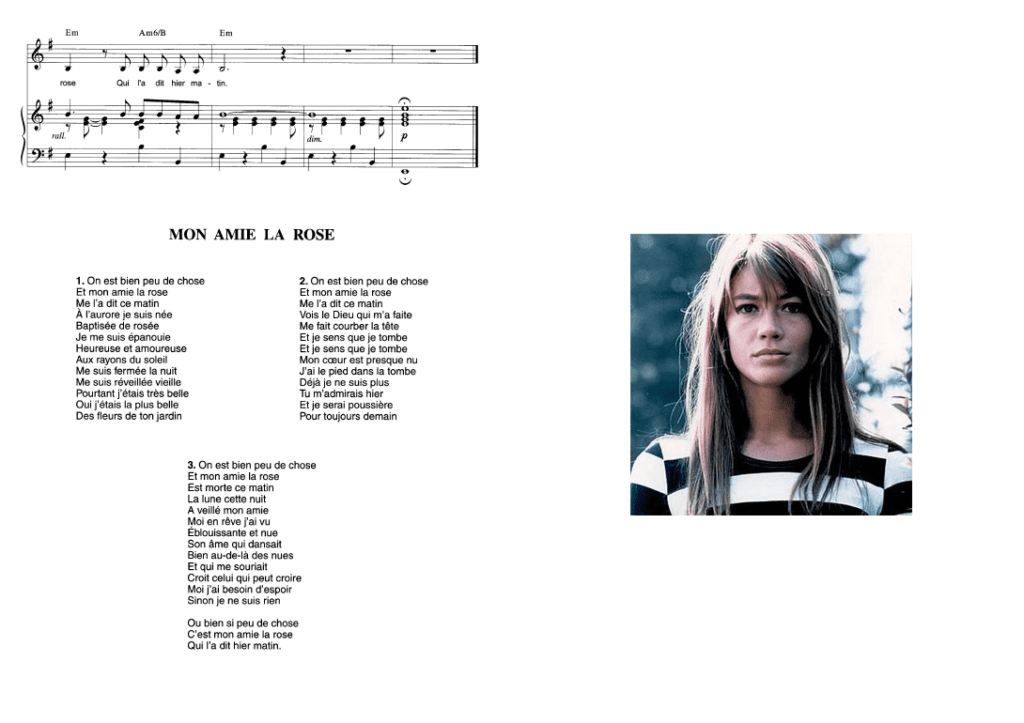

- Mon amie la rose de Françoise Hardy évoqu,e – elle aussi – mélancoliquement la briéveté de la vie.

Littéraire

-

Le Roman de la Rose est un poème allégorique du XIIIes., en deux parties, dont la première fut composée par Guillaume de Lorris et la seconde par Jean de Meung.

-

Mignonne, allons voir si la rose est une ode dédiée à Cassandre par Ronsard en 1545 : Cueillez dès aujourd’hui les roses de la vie ...

- Le temps aux plus belles choses se plait à faire un affront, et saura faner vos roses comme il a ridé mon front. Pierre Corneille

-

Et rose elle a vécu ce que vivent les roses, l’espace d’un matin est extrait d’un poème de Malherbe (Consolation à M. du Périer).

-

Diderot rappelait que De mémoire de rose, on n’a jamais vu mourir un jardinier.

- Je regarde une rose et je suis apaisé. Victor Hugo

- Ah! quand refleuriront les roses de septembre! Paul Verlaine

-

Rose rose, rose blanche,Rose thé,J’ai cueilli la rose en brancheAu soleil de l’étéRose blanche, rose rose,Rose d’or,J’ai cueilli la rose écloseEt son parfum m’endort. Robert Desnos, Chantefleurs, 1944-1945

- Umberto Eco a écrit, en 1980, Le Nom de la rose, qui est aussi bien un roman policier qu’un exposé de philosophie médiévale. » la rose est une figure symbolique tellement chargée de significations qu’elle finit par n’en avoir plus aucune ou presque « .

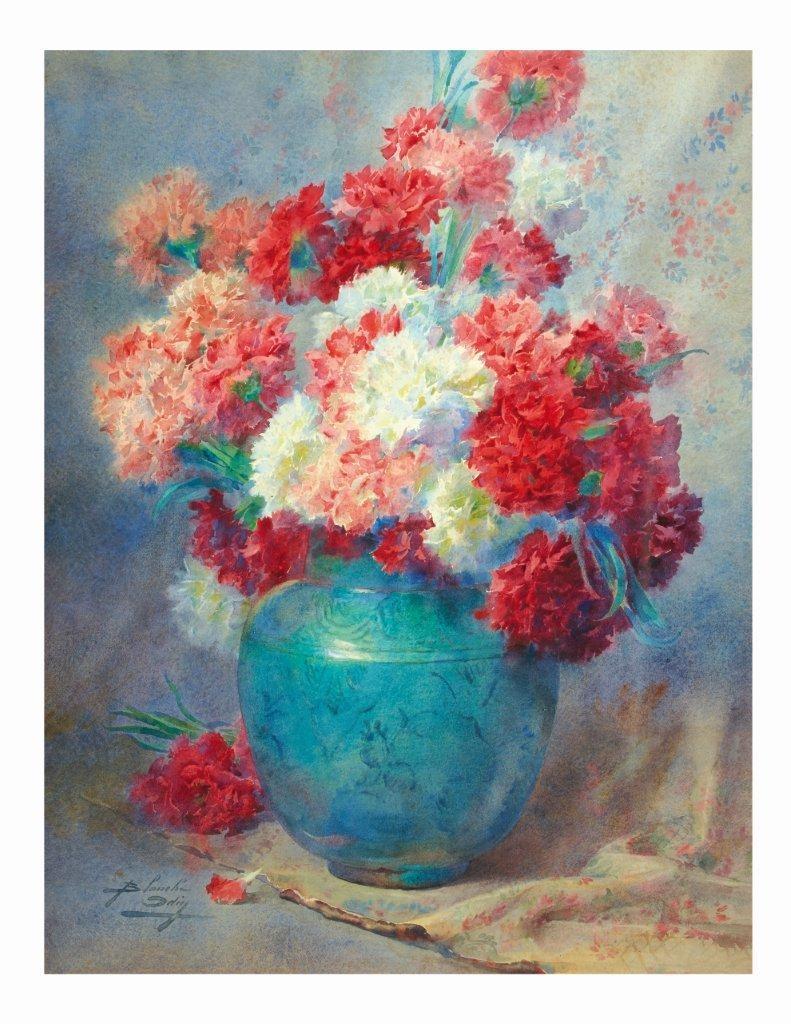

Picturale … etc

1 Comment

Un jardin sans rose n’est pas un jardin