Auprès de mon arbre

15 septembre 2015

A l’ombre des palmiers

9 février 2016La commune de Maulévrier, dans le Maine-et-Loire en région Pays de la Loire, abrite le plus grand jardin japonais d’Europe dans l’ancien parc du château des Colbert. Le château Colbert, construit à partir de 1680, a été racheté fin XIXe siècle par M. Bergère qui confia alors à l’architecte Alexandre Marcel la restauration intérieure et l’aménagement d’un parc. Marcel y crée, entre 1899 et 1913, un Paysage japonais, entretenu par le jardinier en chef, Alphonse Duveau, et plus de 10 jardiniers. De 1945 à 1980, le parc est progressivement abandonné avant d’être racheté en 1980 par la commune, classé au titre des sites et peu à peu restauré par une association – Loi 1901.

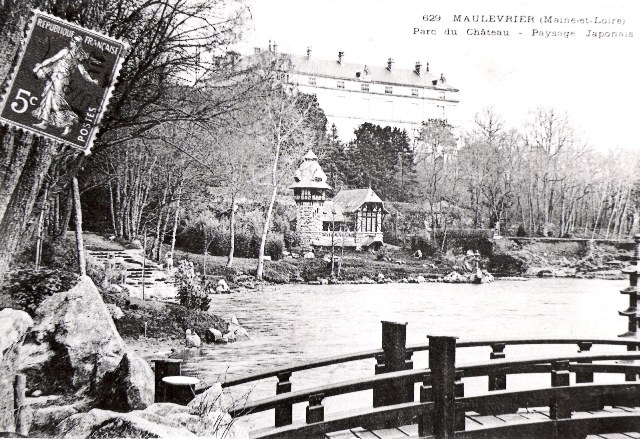

Maulévrier – Photos anciennes (début XXe s.)

En 1987, des professeurs des universités horticoles de Tokyo et de Niigata reconnurent les 12 hectares du site classé comme fidèles aux principes des jardins japonais de la période Edo (XVIe- XIXe s.) dont l’eau est l’élément principal (ici 3/10ème de la surface paysagée). Celle-ci doit couler d’est en ouest (cas de la rivière la Moine) comme la course du soleil qu’elle symbolise , elle représente aussi la vie humaine. Deux îles du paradis sont situées sur la pièce d’eau, île de la grue et île de la tortue, elles sont liées au Mont Sumeru, source du qi, l’énergie terrestre en circulation. L’ensemble eau/îles-montagnes reforme le couple yin/yang constituant un univers complet.

La végétation du parc est riche d’environ 400 espèces, le jardin est intéressant en toutes saisons, chacune étant aussi en lien, dans l’univers japonais, avec un âge de la vie.

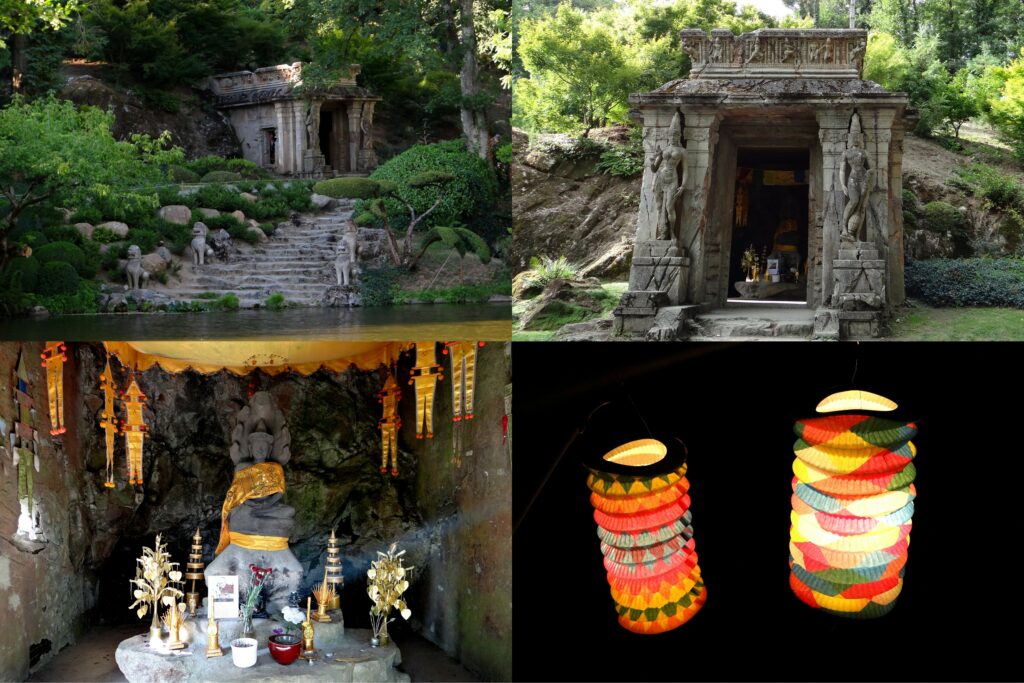

La pagode, le pont rouge, les îles et la rivière La Moine

Le jardin de la pagode est planté de mousses, de fougères, de bambous et d’arbustes aux floraisons printanières, azalées, rhododendrons, magnolias, cerisiers et cognassiers du Japon.

Le pont rouge est typiquement japonais, il est peint – comme le torii (portail qui permet le passage entre le monde terrestre et le monde divin) de l’île de la grue – de cette couleur sacrée au Japon, il donne accès aux îles, symboles du Paradis taoïste, qui pour ne pas déranger les esprits sont interdites au public, … sauf l’Empereur et les jardiniers. La Moine s’écoule, tantôt rivière, cascades, pièce d’eau calme, bordée de grands arbres au port naturel et de nombreux topiaires.

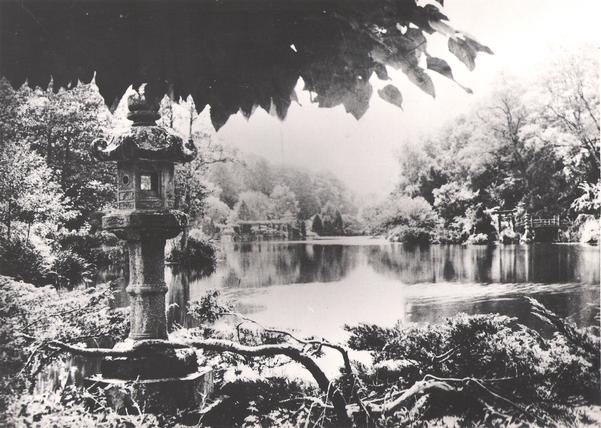

Le temple Khmer

Reproduction d’un des temples d’Angkor Vat, ce temple faisait partie du pavillon du Cambodge aménagé par Alexandre Marcel, lors de l’exposition universelle de 1900. Un des accès au temple est l’escalier aux lions, ces couples de lions gardiens protègent traditionnellement palais et temples en Chine. Deux statues hindoues, du dieu Vishnu et de sa femme, la déesse Lackmi, encadrent l’entrée du temple. Les apsaras (nymphes célestes hindoues) et les génies du monde souterrain, sculptés sur le fronton, protègent le temple. A l’intérieur, un Bouddha assis dans la position du Lotus sur les anneaux du Naja (serpent mythique et protecteur) reçoit la vénération des cambodgiens de la région, pour qui ce temple est aujourd’hui un lieu de culte.

La colline des méditations

La colline des méditations se doit d’être proche de rochers – symboles d’éternité -, d’une cascade – qu’on devine à son chant -, sous le couvert de conifères odorants évoquant la longévité mêlés aux arbres caduques dont le feuillage léger bruisse comme un murmure et abrite des oiseaux mélodieux.

La corne d’or

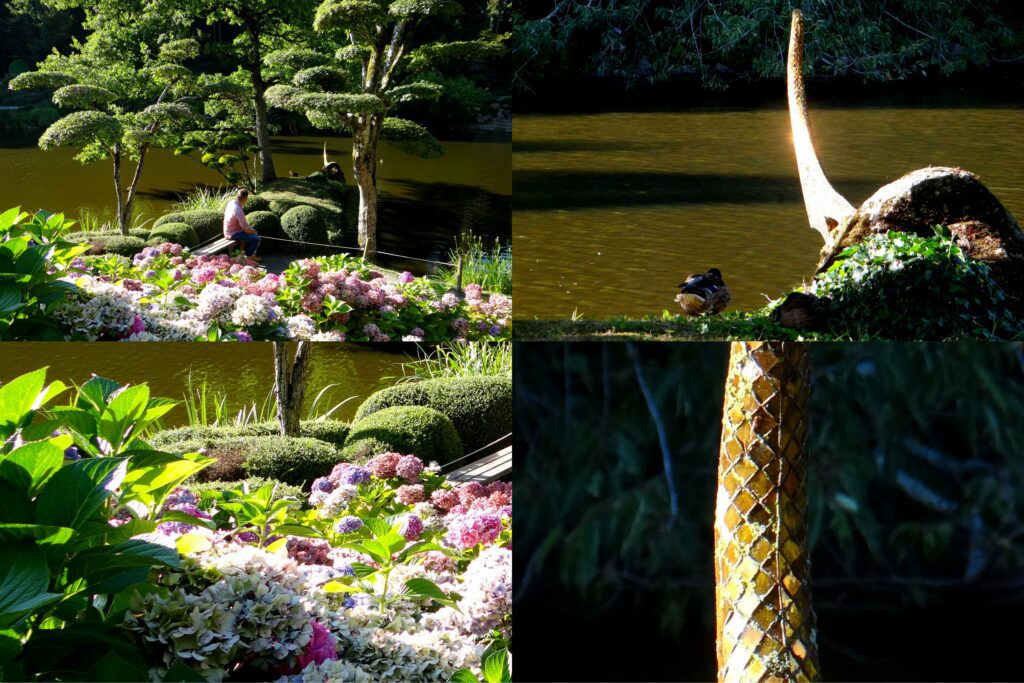

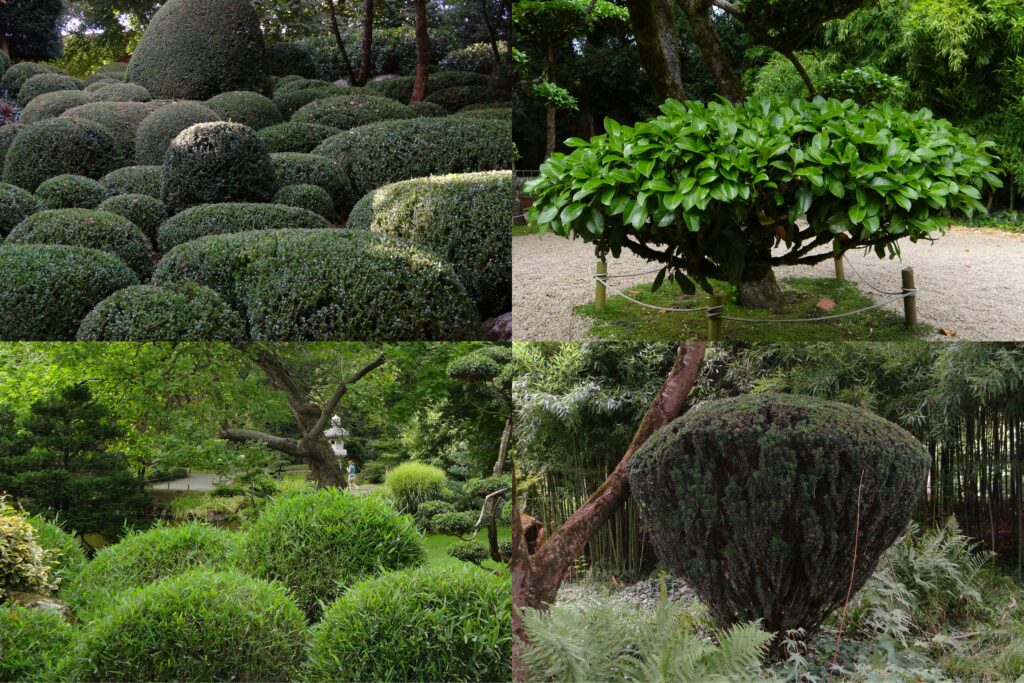

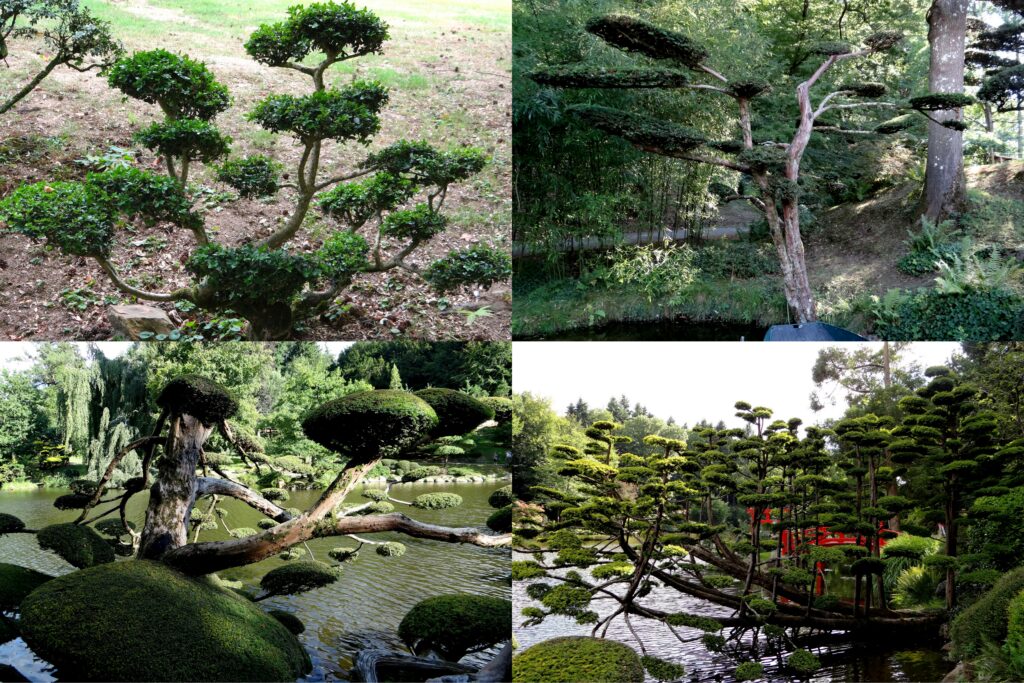

Les topiaires

L’art topiaire (du latin ars topiaria qui se traduit par art du paysage) consiste à tailler, voire sculpter, arbres et arbustes pour former des haies et surtout des sujets variés. Cet art ancien, déjà pratiqué dans l’antiquité romaine, se pratique sur des végétaux, conifères ou feuillus, de port compact, à petites feuilles, de préférence persistantes (en Europe, ce sont traditionnellement des ifs et surtout des buis).

Théâtralisation de formes naturelles retravailllées et accentuées.

Taille en transparence et taille en nuage typiquement japonaise. Maulévrier, 2015, A.M.Pan

La présence animale (poissons, oiseaux, etc.) est vivement appréciée, voire indispensable, dans les jardins japonais – Maulévrier, 2015, A.M.Pan

La présence animale (poissons, oiseaux, etc.) est vivement appréciée, voire indispensable, dans les jardins japonais – Maulévrier, 2015, A.M.Pan

L’art japonais des jardins

Comme il n’y a pas un jardin occidental, mais des jardins (médiévaux, italiens, à la française, à l’anglaise, de campagne ou de ville, etc.), les jardins japonais sont avant tout multiples, différents dans le temps, l’espace et la fonction. Plusieurs styles se sont succédé, apparaissant tous sur l’île de Honshū, l’île centrale du Japon, avant de se diffuser dans le reste de l’Empire.

Un peu d’histoire

Dans l’archipel nippon, les forces de la nature, qui s’expriment avec violence – séismes, tsunamis et typhons en témoignent -, sont déifiées par le shintô, religion animiste toujours pratiquée aujourd’hui, et dès l’antiquité, des aménagements sont faits autour des kamis (éléments de la nature divinisés) et des sanctuaires shintoïstes. Le shime nawa est la corde en paille de riz entourant l’espace ou l’objet sacré et les premiers jardins, au caractère sacré, sont des shima. A la nature sauvage se juxtapose une nature domestiquée par l’agriculture, toutes deux inspirent les jardiniers japonais qui les mêlent harmonieusement dans les premiers jardins d’agrément qui apparaissent auprès des palais durant les périodes Asuka (552-710) et Nara (710-794). Nettement influencés par l’art chinois des jardins et les préceptes boudhistes et taoïstes, ces jardins sont aménagés pour reproduire en les réduisant différents paysages, où ‘eau et roches’ représentent ‘océans et montagnes’ qui sont l’univers : le mot paysage (san sui) est la juxtaposition de deux idéogrammes, san = montagne et sui = eau. La création d’étangs à un ou plusieurs îlots se systématise dans les jardins des périodes Azuka et Nara. L’art du jardin se dit alors en japonais ‘art de dresser les pierres’.

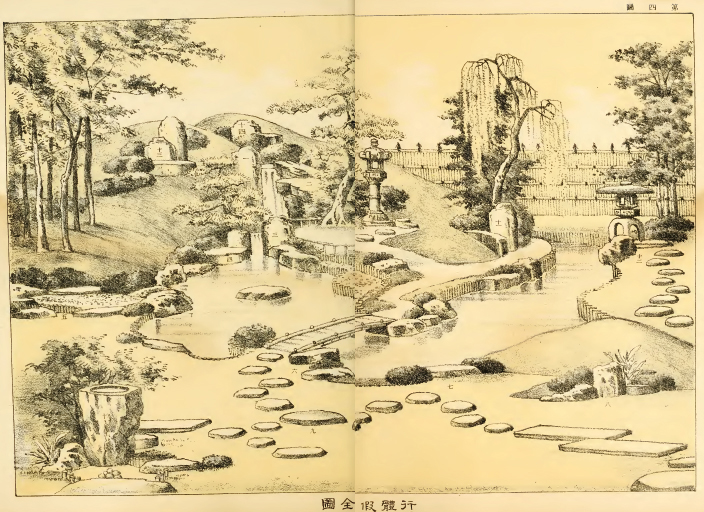

Les créations de l’époque Heian (794-1185), les jardins de style shinden (shinden zukuri teien) s’émancipent de l’influence chinoise et se teintent d’un caractère insulaire personnel, ces jardins sont aussi ceux qui marquent le plus les saisons et le ‘temps qui passe’. Ils sont construits sur un plan étang-île ou jardin-rivière (yarimizu) : créé de part et d’autre d’un cours d’eau – orienté est/ouest et navigable pour la promenade -, agrémenté d’une ile des immortels accessible par un pont, intégrant plusieurs enrochements et se terminant dans une mare. Une cour de sable s’impose entre le bâtiment principal et ce jardin-rivière.

A partir du XIIe s., avec la diffusion du bouddhisme zen, les jardins évoluent d’un simple mimétisme de la nature vers une symbolisation de celle-ci, les plantes à fleurs sont délaissées pour les plantes persistantes, les premiers véritables jardins secs (karesansui) apparaissent, ces jardins sont faits avant tout pour une contemplation immobile et la méditation. Cette évolution est plus appuyé encore dans les jardins de temples et monastères qui n’ont conservé du modèle shinden que la cour de sable et évolué vers une abstraction et une épure de plus en plus marquées, les demeures aristocratiques ayant quant à elles adopté la représentativité concrète du jardin-paysage.

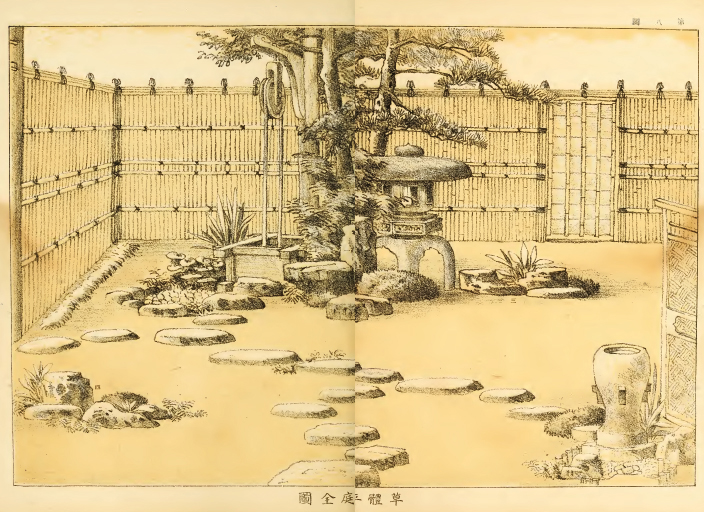

Le XVIe s. voit l’apparition des jardins de thé (chaniwa) : lanternes de pierre (ishidôrô), bassin creusé dans une pierre (tsukubai), pierres de passage (tobiishi) disposées le long d’un chemin de rosée (roji) symbolisent un sentier de montagne conduisant à un ermitage – maison de thé.

Au cours de l’époque apaisée et prospère d’Edo (1600-1868), d’immenses jardins de promenade (kaiyûshiki teien), fastueux jardins de plaisance, agrémentent les propriétés aristocratiques, en même temps que de minuscules jardins de cour intérieure (tsubo-niwa, naka-niwa et senzai) font le plaisir d’une nouvelle classe bourgeoise. L’ère Meiji (1868-1912) est marquée par l’ouverture du Japon à l’Occident, ce qui se traduit dans les jardins par l’adoption de grandes pelouses et d’une nouvelle palette végétale associé à un certain abandon des valeurs traditionnelles. Au XXe s., l’architecte-paysagiste Mirei Shigemori (1896–1975) intègre dans ses aménagements cet héritage ancien et une vision radicalement moderne.

Quelques principes

Le jardin japonais cherche à interpréter et idéaliser la nature en limitant les artifices, il refuse la symétrie au profit de l’asymétrie. Un des points forts de l’art japonais est l’attention toute particulière apportée pour que le jardin soit attractif tout au long de l’année, quelque soit la saison, s’appréciant sans temps mort. Les paysagistes (niwa shi ou maître-jardinier) cherchent également à gommer les limites spatiales, à éviter toute rupture entre le jardin et le grand paysage, grâce à une technique, le shakkei, qui donne l’impression d’un espace aux dimensions infinies, et ce bien les jardins japonais soient généralement assez petits (en comparaison avec les jardins chinois plus monumentaux). Le jardin est construit en plans visuels successifs (pas de point de fuite, au contraire des jardins à la française) : aux premier et second plans, des végétaux intéressants sont soigneusement placés dans le jardin en lien avec l’extérieur, au troisième plan, des constructions, des arbres et arbustes dissimulent les limites réelles du jardin, cachant et révélant (miegakure) tour à tour la vue sur le paysage et au quatrième plan, des éléments extérieurs sont capturés visuellement et intégrés dans la composition du jardin. Le choix de planter de grands arbres au premier plan et des arbres plus petits à distance agrandit optiquement l’espace.

自然 shizen : la nature

風景 fuukei : scènes, vues

四季 shiki : les 4 saisons

庭 niwa : le jardin

壺 tsubo : la cour intérieure

潜在 senzai : caché

Les japonais distinguent quatre grands types :

- les jardins qui représentent la nature en miniature (shizen fuukeishiki), dont le jardin de promenade – nécessairement vaste – (kaiyûshiki teien), le jardin ondulé (tsukiyama-niwa) et le jardin plat qui peut être de dimension modeste (hira-niwa),

- les jardins secs et jardins de méditation, stricts, stylisés et épurés (karesansui), souvent dénommés en Europe jardins zen,

- les jardins de thé (cha-niwa),

- les jardins de cour intérieure (tsubo-niwa) ou de patio (naka-niwa), le plus souvent jardins de ville (senzai).

Ils classent ces jardins selon leur degré de naturel/formalisme en trois niveaux : naturel (sô), mi-formel (gyô), et formel (shin).

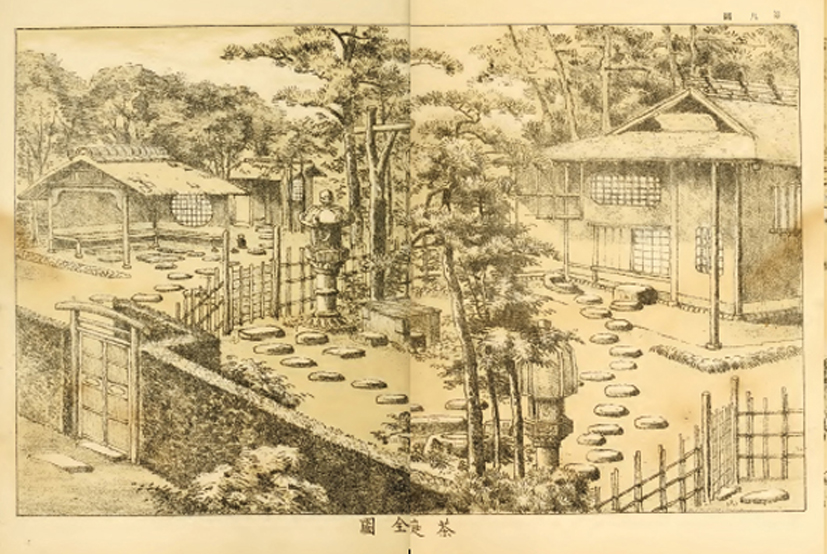

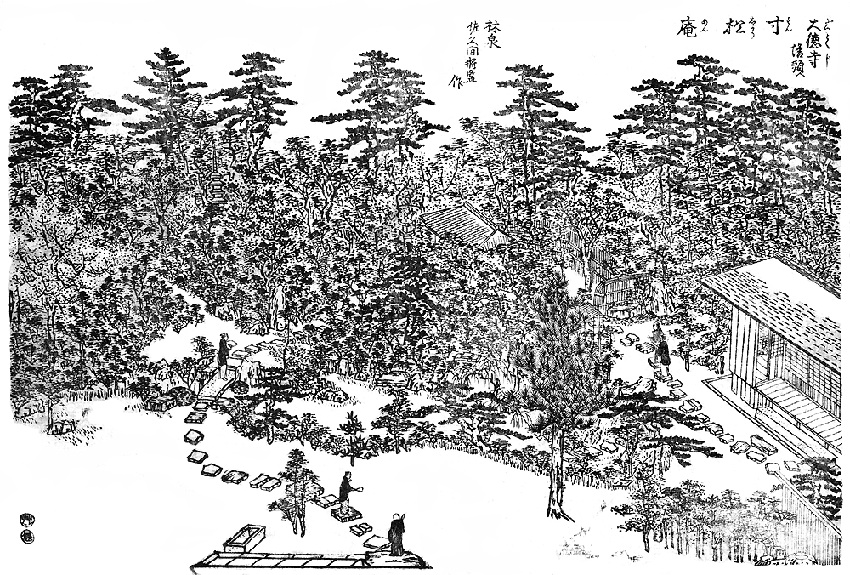

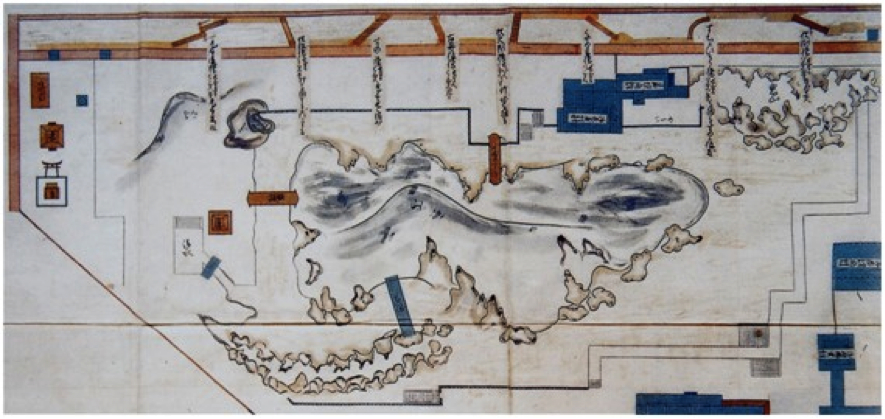

1 = Tsukiyama niwa ou jardin à collines, 2 = Hiraniwa ou jardin plat, 3 = Chaniwa ou jardin de thé, 4 = clôtures, 5 = ponts, gravures extraites de Zukai teizohō, 1890, présentées dans l’article d’Ursula Wieser Benedetti, publié dans Projets de paysage le 11/07/2012 : www.projetsdepaysage.fr/fr/le_jardin_japonais_en_europe

Le jardin du Sunshō-an, Temple Daitoku-ji, Kyōto (Récit illustré sur les jardins renommés de la capitale, 1799)

Chaniwa (photo provenant de l’article très documenté chaniwa de fujijardins.com ; le site intéressant comprend plusieurs pages sur l’art des jardins : http://fujijardins.com/types/types.php)

Plan du palais Sentô gosho à Kyoto, dû à Kobori Enshū (1579-1647), extrait de l’article de Yama.uchi Tomoki sur Les jardins et l’esthétique de Kobori Enshū , publié dans Projets de paysage, le 12/07/2012 : http://www.projetsdepaysage.fr/les_jardins_et_l_esthetique_de_kobori_ensh_u016b

Jardins japonais les plus célèbres

Quelques jardins japonais en France

Contacts du Parc oriental de Maulévrier : http://www.parc-oriental.com/ – http://www.photos-et-panoramas.fr/sph/sphpdl/vr_oriental.html